お客さまと登大路ホテル、そして奈良をおつなぎする「登大路だより」。今回は、ホテルから徒歩2分、近鉄奈良駅前にいつもおられる「あのお方」について、ご紹介いたします。

待ち合わせは「行基さん前」

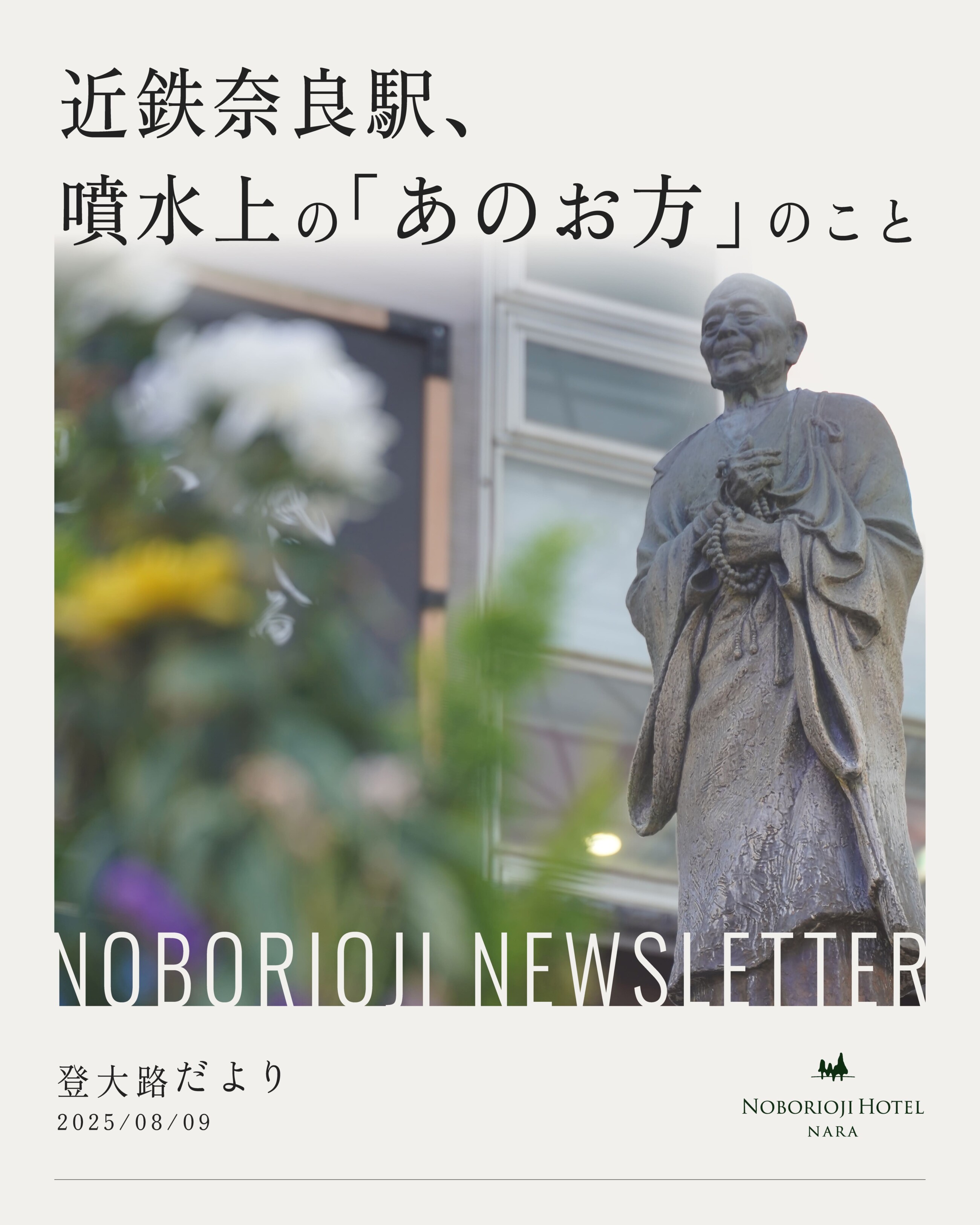

近鉄奈良駅の地上にある広場は、「行基(ぎょうき)さん前」「行基広場」などと呼ばれ、奈良の人たちにとっては、東京渋谷の「ハチ公前」と同じくらいポピュラーな待ち合わせ場所です。「行基さん」とは、円すい形の噴水を台座にして立つ奈良時代の高僧、「行基菩薩※1」のこと。飼い主を待ちわびる忠犬ハチ公は、渋谷駅の改札方面を向いているそうですが、数珠を手にした行基さんは、ほんの少し悲しげな微笑をたたえながら、東大寺大仏殿の方角を向いておられます。

行基広場ができたのは1970年3月、今から55年前のことです。これまで地上にあった近鉄奈良駅が地下化され、古都奈良の玄関口として整備されました。完成式典が行われたのはEXPO'70大阪万博の開幕4日前と言いますから、来日した世界各国の方たちも、行基さんをご覧になられたかもしれません。ですが、現在の行基さんは3代目のブロンズ像。完成当初は今の台座と同じ材質、奈良県の伝統工芸品「赤膚焼(あかはだやき)※2」でできていたそうです。

社会福祉やインフラ整備のパイオニア、行基さん

行基さんは今から1350年以上前の668年、現在の大阪府堺市でお生まれになりました。同じ年には近江大津宮で天智天皇が即位しています。登大路ホテルのある場所は、710年にできた広大な平城京※3の東端に張り出た「外京(げきょう)」と呼ばれる宗教エリアなのですが、その平城京ができる40年以上前のことです。

15歳で出家したあとは、飛鳥寺や本薬師寺(もとやくしじ)で学んだ行基さん。40歳を迎えようとする頃、生駒山のふもと(現在の奈良県生駒市)で3年間にわたりお母さまの介護と修行に励まれたようです。母を看取(みと)り、その喪に服したあとは、貧しい民衆の救済に力をそそぎます。「行基集団」と呼ばれるチームを作って小屋を建て、橋をかけ、道を整え、ため池を掘るなど、今でいう社会福祉やインフラ整備にいち早く取り組んだ行基さんは、おどろくほど先進的で実行力のある方ですね。

行基が晩年をすごした喜光寺の行基菩薩坐像

76歳で大役を引き受け、大僧正に

710年に遷都してできた平城京。華やかな天平文化を築いた聖武天皇の時代(724~749年)は、一方で天然痘大流行に大地震や飢饉など、災害の連続でした。そのような中、現在の奈良公園の一角「飛火野(とびひの)」に、行基さんを慕う数千、数万の人たちが集まりました。民衆への布教を禁止していた朝廷は、「妖言して衆を惑わす者(あやしげな言葉で民衆をだます人)」と、強い言葉で行基を非難。それほど、行基さんの人気は無視できないものになっていました。

聖武天皇はやがて、大仏造立を思い立ちます。科学や医療が発達していなかった当時、知恵と慈悲をあらわす大仏をつくることが、国家を安泰に導くと信じてのことでした。聖武天皇はここで、民衆の信頼が厚い行基に、大仏造立のリーダーを依頼します。「一枝の草、一つかみの土を持ち寄るだけでかまわない、より多くの人に関わってもらう大仏づくりにしたい」という聖武天皇の考えに賛同した行基さんは、76歳という高齢で寄付集めの大役「勧進(かんじん)」に就任。2年後には日本初の「大僧正(だいそうじょう)」の位を与えられました。

平城宮の西にある喜光寺(きこうじ)で行基さんが亡くなられたのは、勧進を引き受けてから6年後の749年2月のこと、数え年82歳でした。5か月後には聖武天皇が退位。行基さんは天智天皇から聖武天皇まで、8人もの天皇の時代を最後まで民衆のために駆け抜けたのでした。

行基終焉の地、喜光寺。大仏殿を思わせる本堂は、「試みの大仏殿」と呼ばれます

「お水取り」に名前を残す行基さん

行基さんが亡くなって3年後の752年4月、東大寺の大仏さま「盧舎那仏(るしゃなぶつ)※4」の開眼供養が盛大に行われました。この大仏開眼と同じ752年に始まり、現在まで一度も途切れることなく続けられてきたのが「お水取り※5」(東大寺二月堂修二会)です。お水取りでは、創建以来ゆかりの人たちの名前が記された「過去帳」が読み上げられます。トップバッターはもちろん聖武天皇、2番目が聖武天皇のお母さま、3番目は聖武天皇の后である光明皇后と続き、4番目に読み上げられるのが「行基菩薩」です。

東大寺大仏造立のキーパーソン「行基菩薩」。行基さんが駅前噴水の上から見つめる先には、生きて見ることの叶わなかった、東大寺の大仏さまがいらっしゃいます。

生誕1350年を記念して始まった「行基さん大感謝祭」、初めて大仏殿入りする行基像

※1 行基菩薩(ぎょうきぼさつ):668年~749年。河内国(現在の大阪府堺市)生まれ。父は百済(くだら)から渡来した高志才智(こしのさいち)、母は蜂田古爾比売(はちたのこにひめ)。近畿を中心に行基が建てたという四十九院のほか、全国に伝承がある。「菩薩」とは仏に次ぐ位で、さとりを求め人々を救済する者。行基は、知恵をつかさどる「文殊(もんじゅ)菩薩の化身」とあがめられ、生前から菩薩と呼ばれた。

※2 赤膚焼(あかはだやき):奈良市五条山(赤膚山)一帯で生産される陶器。江戸時代末期の奥田木白(もくはく)の作品が知られる。愛らしい鹿や人物が描かれた「奈良絵」のデザインが現在も人気。

※3 平城京(へいじょうきょう):710年から784年までの都。唐の長安をモデルにした街は東西約4.3キロメートル、南北約4.8キロメートルの広さを持ち、現在の奈良市と大和郡山市にまたがる。近鉄大和西大寺駅の東で線路が横切るのは宮殿や官庁のあった「平城宮跡」。この場所を都とした奈良時代に、日本の政治・経済・文化の基礎が築かれた。登大路ホテルのある高台は、興福寺・東大寺・春日大社・元興寺などがある寺院エリアで「外京(げきょう)」と呼ばれた。

※4 盧舎那仏(るしゃなぶつ):知慧と慈悲の光明をあまねく照らし出す仏の名前。聖武天皇は、仏教の力で多くの災厄を払う「鎮護国家(ちんごこっか)」の思想によって、大仏をつくろうとした。752年に完成した東大寺大仏殿の盧舎那仏は、12世紀と16世紀の2度にわたり兵火で炎上したが、行基を尊敬する高僧たちの勧進によって都度再興され、現在も世界平和への祈りがささげられている。

※5 お水取り(おみずとり):正式には東大寺二月堂修二会(しゅにえ)。752年に実忠和尚(じっちゅうかしょう)が始めた仏教行事で、練行衆(れんぎょうしゅう)と呼ばれる僧たちが3月1日から14日間にわたり、二月堂の本尊十一面観音菩薩の前で悔過(けか・罪をざんげすること)のためのさまざまな法要を行う。12日深夜(13日未明)に本尊に供える「お香水(こうずい)」をくみ上げる重要儀式から、「お水取り」の名前で呼ばれる。