お客さまと登大路ホテル、そして奈良をおつなぎする「登大路だより」。

今回は、毎年10月に行われる「生駒の火祭り」について、ご紹介いたします。

生駒山の男女の火の神さま

登大路ホテル前の国道369号線、通称「登大路」から西の方角を眺めると、お天気のよい日には奈良と大阪の県境をなす「生駒山(いこまやま)※1」が目に入ります。直線で13キロメートルほど先ですが、空気の澄んだ夜には山腹の街灯がきらきらと輝いて、すぐ近くに見えることも。視界をさえぎるもののなかった遠いむかし、その雄大な姿は奈良盆地のいたるところから見えたことでしょう。この生駒山をご神体としているのが「往馬大社(いこまたいしゃ)」です。

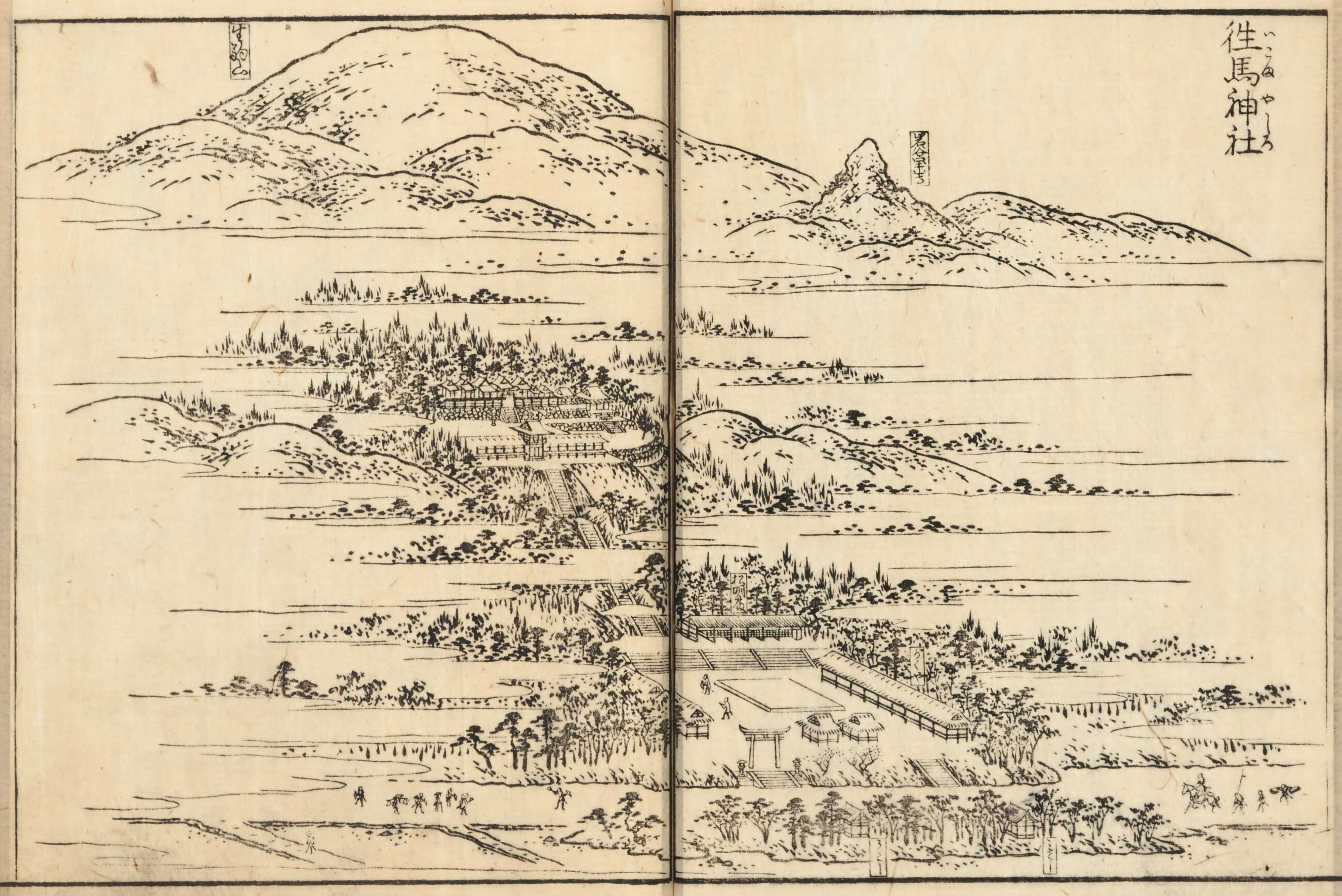

「大和名所図会」(やまとめいしょずえ、江戸時代)に描かれた往馬大社

往馬大社の正式名称は「往馬坐伊古麻都比古神社(いこまにいます・いこまつひこ・じんじゃ)」。とっても長い名前ですね。「往馬坐(いこまにいます)」は〈生駒にいらっしゃる〉の意味、「伊古麻都比古(いこまつひこ)」は〈生駒の男の神さま〉のことで、女の神さま「伊古麻都比売(いこまつひめ)」とともに、火をつかさどります。歴代天皇が即位の際に行う「大嘗祭(だいじょうさい)」に、往馬大社から浄火をおこすための「火きり木」を献上したとの記載もあり、男女一対の生駒の火の神さまが、古くから厚く信仰されてきたことが分かります。

「生駒宮曼荼羅」(室町時代、部分)

往馬大社は、約700年前に描かれた絵図とほとんど様子を変えることなく、大切に守られてきました。斜面を利用した境内は長い階段の上下に分かれ、上方には社殿や拝殿、下方には「御旅所(おたびしょ)」、北座と南座の小屋、管弦楽座や鳥居などが建ち並びます。この御旅所を中心に毎年10月に行われるのが、奈良県の無形民俗文化財にも指定されている「生駒の火祭り」です。

「生駒の火祭り」で使う松明(たいまつ)は、祭の1週間前に作られる

二座で早さを競う祭り

「生駒の火祭り」の大きな特色といえるのが、北座と南座の2座が、神さまの前で競い合う奉納行事です。激しい競争に、「けんか祭り」「勝負祭り」などと呼ばれた時代もあるのだとか。

火祭り前日(土曜日)の午後に行われる「宵宮祭(よみやさい)」にも、多くの参拝者が集います。人びとが祭壇の大松明(おおたいまつ)に見とれる中、御旅所前の石段には一対の「宵宮火(よみやび)」が古式ゆかしくひっそりと置かれ、しずかな炎をゆらしています。

宵宮祭に集う人たち / 古式にのっとり上下に置かれる「宵宮火」

神輿が御旅所に担ぎ込まれて祭りが始まる

宮司による「奉幣」/ ススキの穂を立てて競う「おはな立て」

宵宮祭の翌日、日曜日が「火祭り」の本祭です。15時に「神輿渡御(みこしとぎょ)」が始まります。拝殿から南北計4基の神輿を担いできた氏子たちは、鳥居をくぐった途端に荒々しく走りだし、御旅所の中へ神輿を担ぎ入れます。太鼓や笛が鳴り響く境内は、一気に祭りの雰囲気に包まれます。

御旅所に神さまが到着すると、すぐに北座と南座に分かれて「神饌(しんせん)」と呼ばれる食べものをリレーで運んで競う「御供(ごく)上げ」が始まります。次に、宮司が背丈の倍ほどもある大きな幣(ぬさ)をたてまつる「奉幣(ほうへい)」、串をつけたススキの穂を大松明の上によじのぼって立てる「おはな立て」など、珍しい行事が続きます。

審判者は大酒飲み?

勝敗の審判をする「弁随(べんずり)さん」による舞

巫女による神楽奉納に続く「弁随舞(べんずりまい)」もまた、往馬大社ならではの古い舞です。南北各4名の「弁随(べんずり)さん」は、火祭りの勝敗を決める審判者。審判者であれば威厳に満ちていそうですが、実はこの方たち、宵宮から本祭直前まで、たくさんのお酒を注がれて飲むのも「仕事」の一部とか(現在は無理に飲ませることはないようです)。

心なしかふらふらと腰をひねったりかがんだりする所作は、「よいしょ、よいしょ」の掛け声もあいまって、ラジオ体操のようにユーモラス。ですが、袖をつかみながら前進する「エビスクイの舞」などは、大変古くから伝わるものです。弁随舞がおわるといよいよ火祭りのクライマックス、「火取り」が始まります。

勝負はわずか七段!「火取り」

「火出し」から「火取り」に松明が渡される

境内の緊張が最高潮になった16時ごろ、御旅所の中がぱっと明るくなったかと思うと、燃えさかる松明を両肩に乗せて歯を食いしばる「火出し」役の男性が、「火取り」と呼ばれる2人に松明を渡します。その瞬間、2人は競って石段を駆け下り、北と南に分かれて境内の外へと走り去ります。参拝者たちが一瞬の出来事に圧倒されている間に、審判役の「弁随(べんずり)さん」が勝者側の弓矢を倒して神事は終了します。石段はたったの7段。本当にあっという間の最後です。

7段の石段を一気に駆け下りる

松明の火はススキの穂にも燃え移り、境内は炎と人の熱気で湧き上がる

祭りの終了後、拝殿前では燃え残った松明や、お下がりの御供などが配られます。松明は災難除けのお守りとして、玄関などに飾る家が多いようです。

いかに早く神さまにお供え物を渡し、いかに早く神さまから火を頂くか。早さを競うことによって秋の豊作を祈る「生駒の火祭り」は、人間が生きるために欠かせない「火」に対する、原始的な恐れ多さをも再現するような、不思議な魅力と迫力に満ちています。

注釈

※1 生駒山:標高642メートル、南北約27キロメートルにおよぶ生駒山系をなす。萬葉集にも生駒山の歌が多く残されている。生駒山をご神体とする往馬大社は、山頂の真東に位置している。西側の大阪と東側の奈良をさえぎるようにそびえているため、鉄道が発達するまでは、暗峠(くらがりとうげ)を越える「暗越奈良街道(くらがりごえ・ならかいどう)」など、多くの人が峠道を利用した。江戸時代の俳人 松尾芭蕉が亡くなる直前の旅路に使ったのも暗峠で、「菊の香にくらがり登る節句かな」の句がのこる。1918年に誕生した日本初のケーブルカー「生駒ケーブル」や、1929年開業の生駒山上遊園地も健在。

往馬大社の火祭り

毎年「スポーツの日」前日の日曜日(宵宮祭はその前日の土曜日)

2025年は10月12日(日)火祭り(宵宮祭りは11日(土))

https://ikomataisha.or.jp/himatsuri#schedule