お客さまと登大路ホテル、そして奈良をおつなぎする「登大路だより」。今回は、ホテルから歩いて行くこともできる正倉院、また毎年秋に奈良国立博物館で開催される正倉院展、そして今年の正倉院展にあわせた特別企画についてご紹介いたします。

そして「東大寺正倉院」だけが残った

奈良の秋の風物詩のひとつ、「正倉院(しょうそういん)展」。普段「正倉院」に納められている宝物が、年に一度奈良国立博物館で公開されるとあって、多くの人が奈良の地を訪れます。この「正倉院」、現在も東大寺大仏殿の西北に創建当時とほぼ同じ姿で現存し、外観を見学できるのをご存じですか。

大仏池から見た宮内庁正倉院事務所と「西宝庫」の屋根、さらに奥が「正倉」

「正倉院」とは本来、大寺院などにある重要品を納める蔵、「正倉」のあるエリアのこと。古代の法隆寺や西大寺にも、大きな正倉院がありました。しかし、早い時期に東大寺の正倉ただ一つを残して消滅し、「正倉院」といえば「東大寺の正倉院(正倉)」を指すように※1。現在では宮内庁が所管する一帯は、東大寺旧境内として史跡指定され、世界遺産「古都奈良の文化財」の一部として登録、

「正倉」は国宝に指定されています。

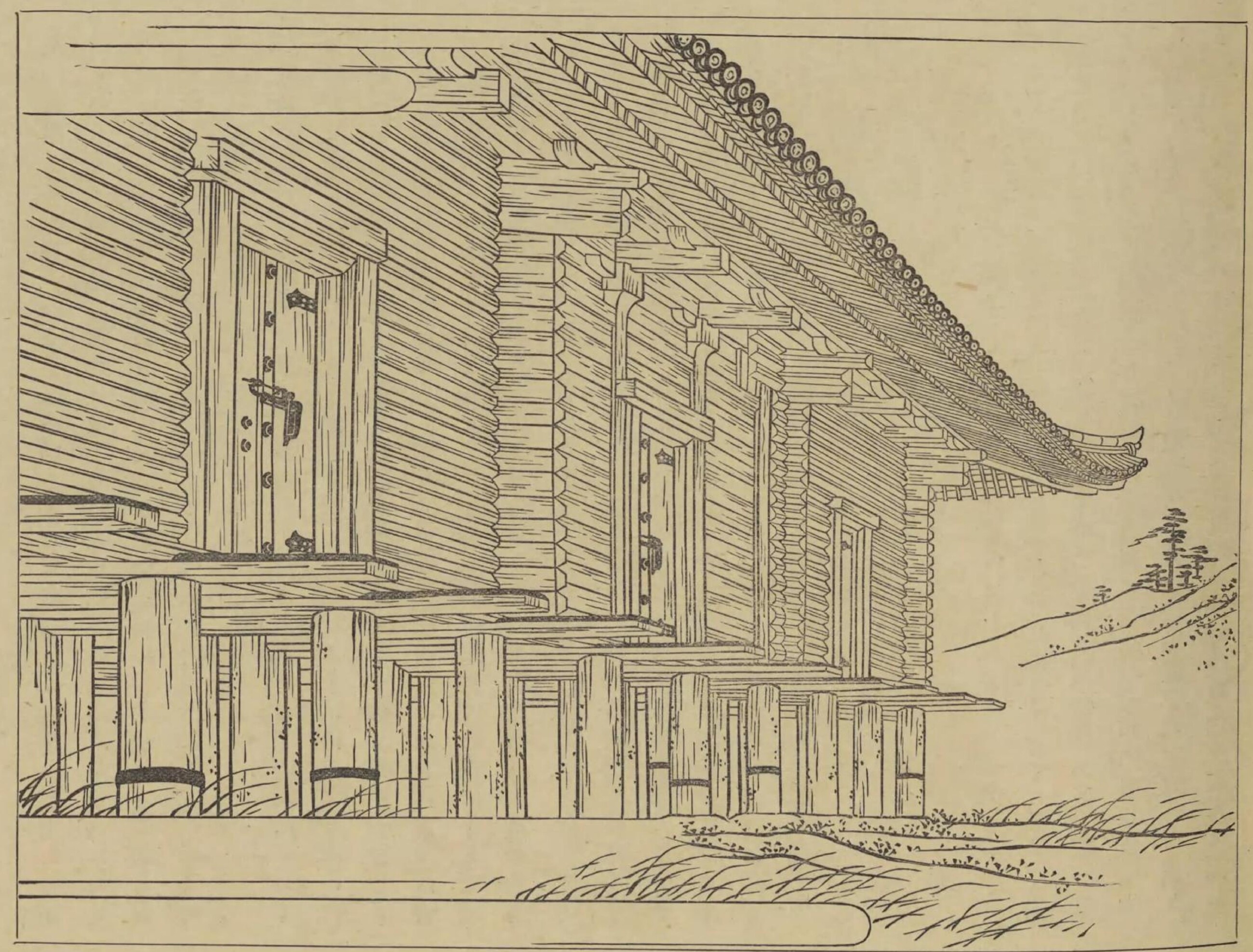

1889年頃描かれた正倉(『国華』 第1至3号)国立国会図書館デジタルコレクション

風がよく通る高床下の高さは2.7メートル余り

聖武天皇の愛した品々

「正倉院」には現在、約9千点の宝物がのこされています。遠くシルクロードや唐からの舶来品、日本でつくられた美術工芸品、薬、大仏開眼法要に使われた仏具、経典など、その多くが奈良時代のものです。中でもひと際きらびやかなのが、聖武天皇(701~756)※2が生前に愛用した品々。天皇没後、后(きさき)の光明皇后(701~760)によって約650点が東大寺大仏に献納されたことが、その目録「国家珍宝帳(ちんぽうちょう)」に記されています。光明皇后は、貴重な舶来の薬60種類も大仏に献納。病に苦しむ人がいれば使うよう書き添えられており、薬は実際に使用されたそうです。

正倉院宝物が、1300年近い時を経てなお輝きを保つのは、正倉の構造に加え、「櫃(ひつ)」と呼ばれる収蔵箱を使い、湿気や虫食いから守ったこと、また、天皇の命令がなければ扉を開けられない「勅封(ちょくふう)」という決まりによって、流出や風化を極力防いだことも大きな理由です※3。わずか300メートル先の大仏殿が炎上した「南都焼討」や「東大寺大仏殿の戦い」でも、正倉院は幸いにして類焼をまぬがれています※4。それでも、長い歴史の中では盗難や雨漏りはしばしば、落雷で扉が燃えたこともありました。

天皇の勅使を迎えるなど特別な時に使う正門。右奥が「正倉」

あの文豪も館長だった!

2025年に第77回を迎える「正倉院展」が始まったのは1946年のこと。明治政府が秋の曝涼(ばくりょう=虫干し)を制度化し、正倉院と宝物の所管が帝室博物館(のちの国立博物館)に移管、一部研究者たちの見学は認められましたが、戦後の民主主義で一般市民への公開がはじまりました。つまり「正倉院展」とは、虫干し期間を利用した貴重な参観の機会というわけですね。

国立奈良博物館旧本館(現在は仏像館)

正倉院にまつわる意外な人物が、文豪として知られる森鷗外(1862~1922)です。※5

鷗外は1917年末、帝室博物館の2代目総長に就任。当時の帝室博物館総長は現在の東京、京都、奈良の3つの国立博物館館長にあたり、正倉院の開扉立ち合いも重要な職務のひとつでした。以後、亡くなるまで4年にわたって秋の奈良を訪れた鷗外は、博物館の敷地にあった官舎に1か月ほど滞在、1キロメートル北にある正倉院へ、毎日のように通いました。

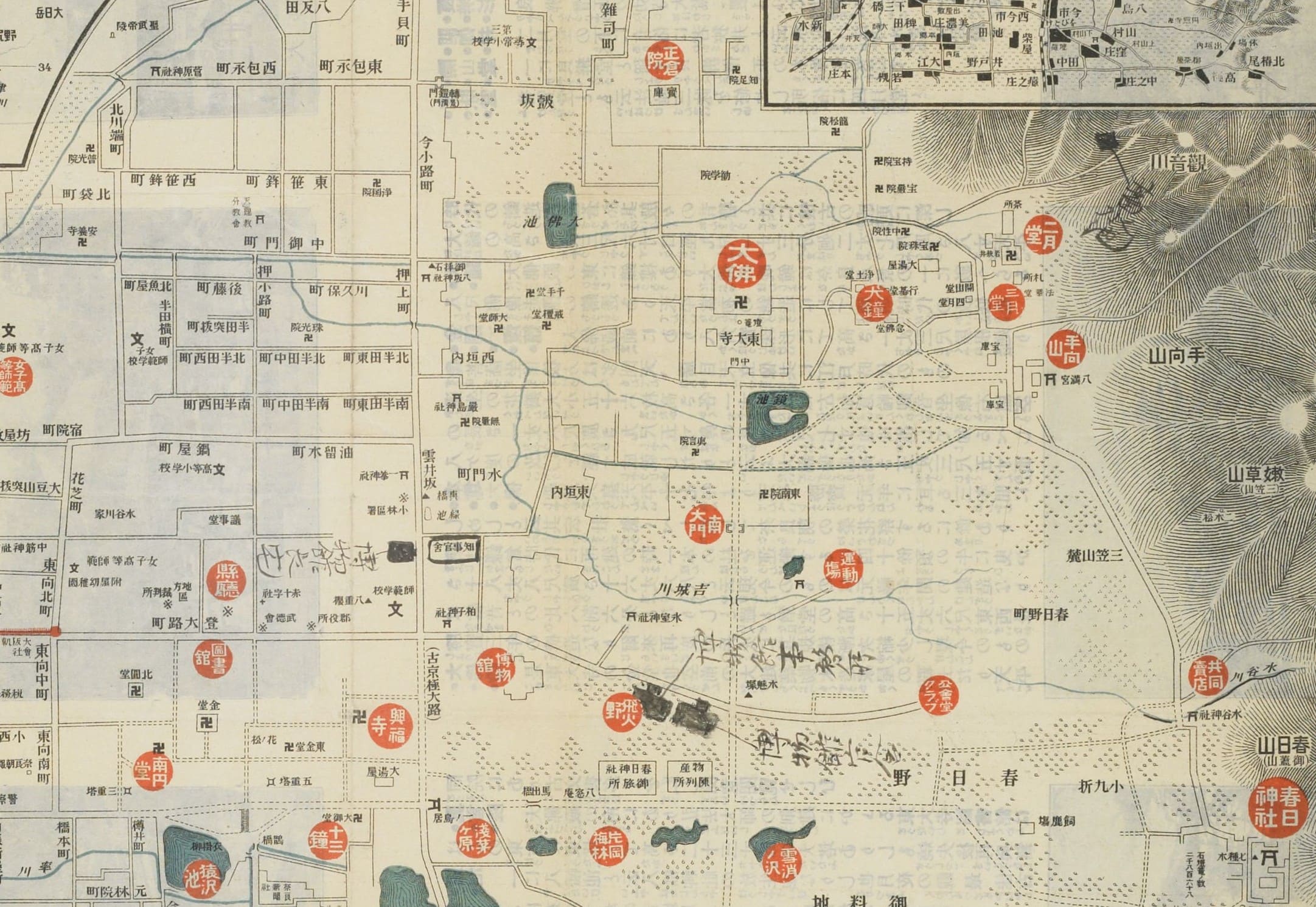

鷗外の書き込みがある「奈良市街全圖實地踏測」(部分)東京大学附属図書館蔵

鷗外は正倉院について、次のような短歌を残しています。

夢の国 燃ゆべきものの 燃えぬ国

木の校倉(あぜくら)の とは(永遠)に建つ国 (森鷗外『奈良五十首』)

鷗外が初めて奈良に赴任した1918年は、米騒動や第一次世界大戦、さらには「スペイン風邪」の流行など激動の年でした。一方で、簡単に燃えてしまいそうな木造の正倉院が、災害や戦禍に耐えて、いま目の前にあるという夢のような現実。この歌には、正倉院を守り続けた多くの人々に対する尊敬と未来へと守り続けようとする鷗外の決意が込められていたのかもしれません。

「鷗外の門」だけが残る奈良国立博物館の北東の官舎跡

「模造」 とあなどることなかれ

また、明治時代に博覧会などを機に本格的に始まったといわれる正倉院宝物の「復元模造」は、技法や材質の研究という点からも、保存修復の技術継承に欠かせない作業です。奈良では、正倉院宝物の修復にたずさわりながら、自身の創作活動をつづける「人間国宝」作家も多く、正倉院展で宝物と並べて陳列される機会もあります。一級品の美術品として、ぜひチェックしてみてください。

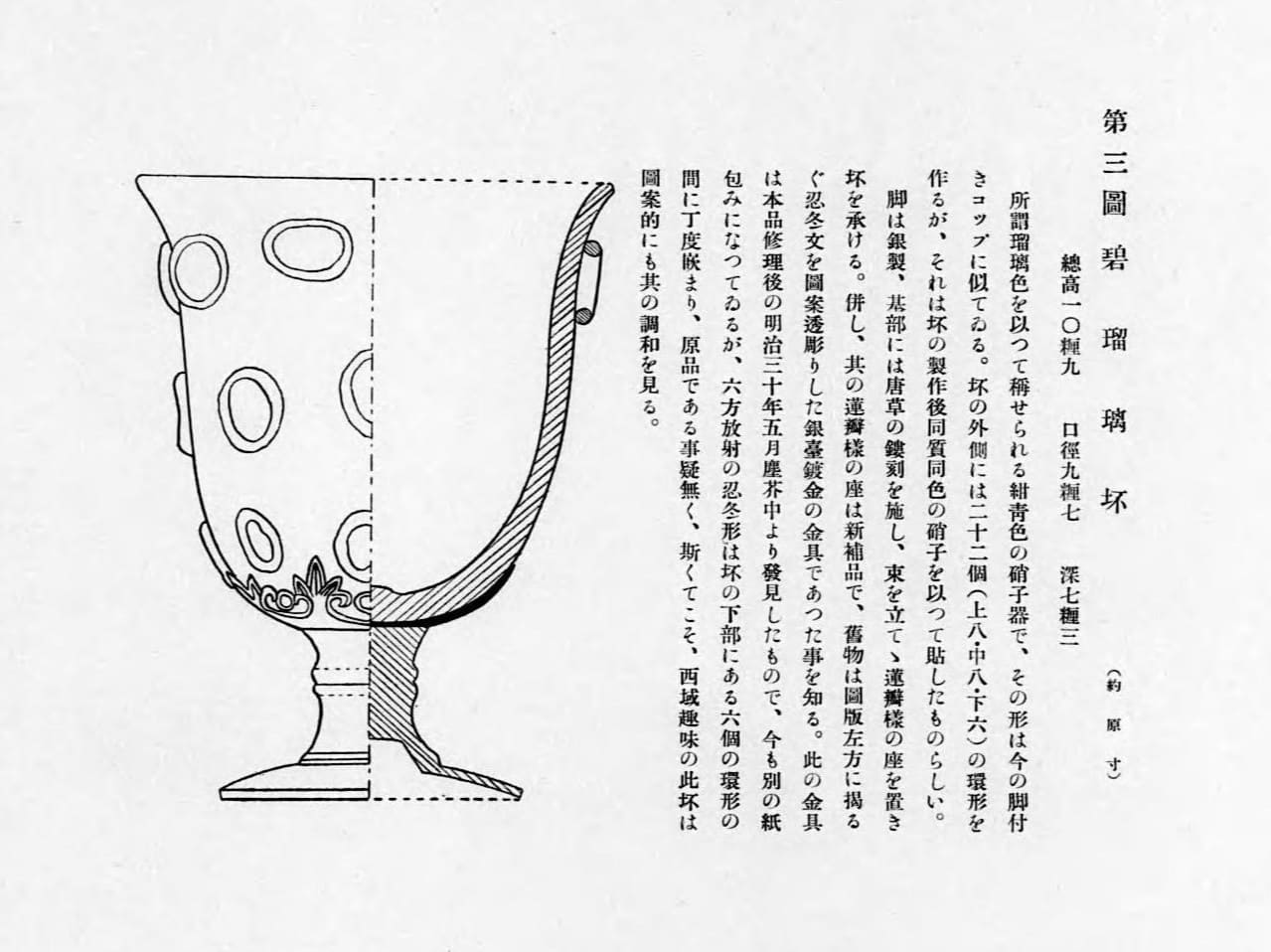

さらに今回、登大路ホテルでは第77回正倉院展の開催にあわせ、奈良国立博物館と共催の特別企画「こころ瑠璃めく 正倉院の宴 奈良国立博物館 井上館長とたどる宝物の美学」を開催します。登大路ホテルで井上洋一館長から正倉院展にまつわる秘話をお聞きしたあと、館長を囲んでの特別ディナーを堪能。翌朝は奈良国立博物館にて、研究員による正倉院展の特別鑑賞会へ。今回の企画にあわせ特別に再現した「瑠璃坏」(るりのつき)をお持ち帰りいただく、前代未聞のプランです。

「こころ瑠璃めく 正倉院の宴」

正倉院御物図録第7(帝室博物館)1928 国立国会図書館デジタルコレクション

※1 正倉院・正倉:

『聖徳太子伝私記』には、法隆寺の正倉院に33棟の蔵があったことが記されている。また、東大寺の正倉は「庁院」「御倉町」「正蔵院」などとも呼ばれていた(『東大寺要録』)。建物を指す現在の正式な呼び方は「正倉院正倉」あるいは単に「正倉」。

※2 聖武(しょうむ)天皇:

701~756年。文武天皇の第1皇子で在位は724~749年。在位中には天災や政変、疫病流行が続き、光明(こうみょう)皇后(701~760)とともに厚く仏教を信仰して東大寺大仏を造立。唐の文化を積極的に取り入れ、天平文化を築いた。娘の安倍内親王は、孝謙(こうけん)天皇、称徳(しょうとく)天皇として2度在位した。

※3 正倉と宝物の保護:

創建以来たびたび補修されたが、1603年には徳川家康が正倉を修理、32個の櫃(ひつ)を寄進している。1913年に全面解体修理、2011年の大規模改修工事では、奈良時代の瓦約800枚を確認。宝物は現在、西宝庫(1962年建築)と東宝庫(1953年建築)に収蔵、天皇の命で開封・閉封する「勅封(ちょくふう)倉」として運用されている。

※4 二度の戦火:

「南都焼討」は1181年冬、平重衡らの放った火で、東大寺大仏殿など多くの塔頭が焼失。棟梁の平清盛はその2か月後に熱病で死んだ。1567年春から半年続いた「東大寺大仏殿の戦い」は、松永久秀と三好三人衆による戦い。正倉院は久秀の多聞山城(たもんやまじょう)と大仏殿の中間地点。他の建物から少し離れていた正倉院は、いずれも難を逃れた。

※5 森鷗外(もり・おうがい):

本名、森林太郎。島根県津和野町に藩医家の嫡男として生まれる。軍医となり、ドイツ留学。かたわらで「舞姫」「雁」「高瀬舟」などの小説や翻訳、与謝野鉄幹・晶子らと歌会をするなど文筆活動で知られる。陸軍軍医総監を退官後、晩年に帝室博物館総長に就任、在任中に60歳で死去。

◇登大路ホテル奈良からのアクセス

正倉院

奈良市雑司町129

登大路ホテルから北東へ約1.3キロメートル

「正倉」外構の一般公開は土日や行事等を除く平日10時から15時まで

ただし、正倉院展期間中は10時から16時まで公開。申込不要

奈良国立博物館 正倉院展

奈良市登大路町50

登大路ホテルから東へ約900メートル

第77回正倉院展は2025年10月25日(土)から11月10日(月)

こころ瑠璃めく 正倉院の宴 奈良国立博物館 井上館長とたどる宝物の美学

日程:2025年10月26日(日)、10月28日(火)、11月3日(月・祝)

予定人数:各回 10名様 (完全予約制・先着順)

※2025年9月現在の情報です。